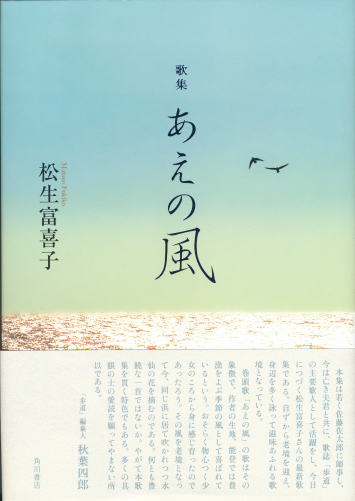

歌集『あえの風』 香川哲三

① 読後

歌集『あえの風』は松生富喜子さんの第三歌集である。巻頭に置かれた次の一首が本歌集の様々を伝えている。

豊漁を呼ぶとふ能登のあえの風吹かれて浜に水仙をつむ

万葉の時代に遡る言葉を軸にしたこの作品には、生地の風土や九十才をすぎた作者の境遇などを想い起こさせる豊かな詩情がある。第二歌集では、取分け前半部に豊富な素材が詠じられているが、本歌集ではほぼ一貫して、自宅を中心とした静穏な日々が綴られている。それは主として、年齢や生活環境の変化に伴うものと思われるが、作歌の関心が、素材から作者の内面へと重心を移していることを見落としてはならないだろう。それ故に、どの頁を捲っても、松生さんの心情を反映した、今を生きる作者の息遣いが感じられ、読んでいて心が癒されるのである。

朝より体軽しと気のつけば百日紅おほよそ散りて吹く風

山藤の花過ぎ再び見る季はわれ如何ならんこの国も亦

わが聞きし言葉に心ひらかれてあかとき冬の空を清しむ

今更にせんなき悔と西日さす部屋のベツドに眼を閉づる

白山の水庭に引き流れゐるすがしき音に今宵眠らん

冬木々のうれ夕映えて九十のわが生日は静かに昏るる

本歌集の至るところに、こうした秀歌を見出すことが出来る。若くして「歩道」に入会し営々と修錬を積んで来た成果であるが、作歌技術のみからこれらの作品の真価を語り尽くすことは難しい。作者の心眼が随処に働いているから言い難い滋味が作品に滲み出てくるのであろう。読後、作品から伝わってくるのは松生富喜子さんの澄んだ心である。

移りゐる雲のあひだに磐梯山噴火口の跡朱の色かすか

埋立地につづく掘割みち潮となりて静かに舟の帰り来

遠出をすることも無くなった作者が時に成した小旅行或いは近郷の作である。一首目の手に取るように鮮やかな光景と繊細な詩情は、読者の心を洗う。二首目の静謐は純粋詩そのものだろう。

四十年隔てふるさとに逢ひみればかたみに哀れうつつに老いて

今に尚火花のごとき思ひ出は夫と婚家を出でし遠き日

石川県は作者の、そして亡き夫君の故郷でもある。前歌集では四十年を超える過ぎ行きの中に婚家・生地のことなどがいく度も詠じられているが、『あえの風』では、愈々こうした味わい深い歌境に到達している。本歌集には、長年にわたる作歌から育まれた松生さんの、濁り無き人生が凝縮されている。

② 松生富喜子小論―心に透る詩情

松生さんが「歩道」に入会したのは昭和二十九年、三十歳頃のことであり、翌三十年秋に開催された和倉温泉歌会で佐太郎夫妻の謦咳に接している。

昭和四十一年発行の第一歌集『冬の虹』に師佐太郎は、懇切な序文を寄せており、早くからその作品に流れる澄んだ詩情に注目していた。例えば「何を美しいと感ずるかといふ傾向において、はじめから通俗になじまないところがあった」「清純で濁ったところがなく、淡白で執拗なところのないのは、松生さんの歌の一貫する特徴」「松生さんは聰明な人だが、その聰明さは素直な明るさにかくれて表にめだたない」などという言葉が見える。このたび改めて氏の全歌業を顧みて、佐太郎の慧眼恐るべしと思ったのである。

雪掘りて現はれし土の貝殻を鶏はついばむ冬の晴れ間に

故郷を遠く離れてゆとりなき心の隙に母をしぞ恋ふ

耐ふるべき苦しみならん音のなき夕べに光る槻の上の雲

黄に咲きて日光きすげの盛りなる原はあふるるごとき夏の日

『冬の虹』から挙げたが、どの作品も自ずから心に沁み込んでくる清らかな詩情がある。

氏は結婚後事情があって、医師である夫君の一哲氏とともに郷里の石川を離れて上京し、経堂に終の棲家を得る。そのあたりの大凡は第一歌集後記によって知ることが出来る。掲載歌二・三首目などにはそうした氏の境涯が垣間見えるのだが、作歌を通して救われていただろう作者の心情が、読者の心をも優しく労ってくれる。

夏の空晴れてみづうみの対岸に氷河の断崖青き翳もつ

夕暮れし木曾街道はいづこにも白樺を焚く迎へ火ゆらぐ

雨の降る寒き梅雨の日わが家に患者とだえて静かなるとき

癌の手術せしより夫五年過ぎ庭にカルミヤの咲く頃となる

夫亡きわれをいつしか律するはこのかすかなる小詩型ひとつ

四十代から八十代半ばまでの作品を収めた大冊『中天の月』(第二歌集)中の作である。ここでは国内国外への旅、父母、夫君のことなど実にさまざまな作品が盛り込まれているが、物を観る目、作歌の姿勢は少しも揺らぐこと無く、万象が松生さんらしい澄んだ眼差を通して詠じられている。自然流露の趣で綴られた言葉は滋味に満ち、読者の心に透る詩があり、無類の深さがあって、作者の境涯が滲んでいる。

そうした清淡清純な歌風は、『あえの風』読後で既に述べたように、愈々容易ならざる境地に至っており、今なお深化を続けているのである。