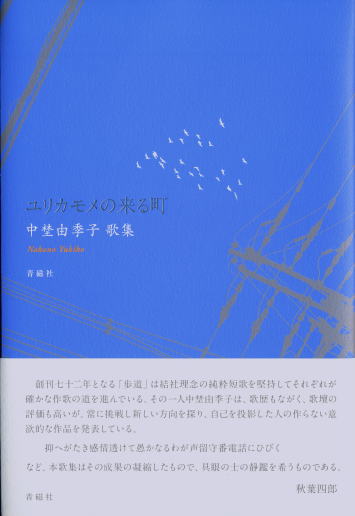

ユリカモメの来る町―中埜由季子歌集 樫井 礼子

新鮮な抒情に満ちた『ユリカモメの来る町』は、中埜由季子さんの第四歌集である。中埜さんは「歩道」に所属しつつ、歌誌「賀茂」を主宰したり、長くNHK短歌の講師を務めたりと意欲的に活動する歌人である。秋葉編集長が帯文で「自己を投影した人の作らない意欲的な作品」と評価されているように、十五年間にわたる作品は透徹した表白にインパクトがあり、読む者にその息吹が直に伝わってくる。

ためらはず身勝手をいふ同胞の本質見がたし同胞なれば

ポケツトにひかり震へて携帯電話幾たびも鳴る僥倖の如

化粧水掌に溜めながら遠き日の想ひよみがへる朝光の中

抑へがたき感情透けて愚かなるわが声留守番電話にひびく

善悪のけぢめなき暴挙告げやまぬイスラム過激派の本質は何

みちのくの潮風

ゆくりなくわが刻みゆく春キヤベツみづみづとして苦悩を祓ふ

やみがたく悔しみを呼ぶ記憶の層つらなる闇のなかに眼を開く

離れ住む母の追憶に繋がりて紫陽花の藍にそそぎ降る雨

換気口を出で入る夜風に強弱のあり梅雨前線うごきゐるらし

古の闇たちかへる水のべに揺れとぶ蛍がわれに近づく

ゆく夏の木草の根方蟻さむく働きわれは孤独にあらず

きさらぎの日々癒え難くこもりゐて

歌集全体に充ちている澄み渡る詩情、鋭く知的な視点と感覚的で独創的な表現に特徴がある。鋭敏な感性とそこから生まれる哀感こもる抒情も鮮やかながら、多く歌われている老や病ですら、独自性のある新鮮な作品群となっている。折々に訪れる東日本大震災の被災地の歌や東北の食材を希望して食す歌など高邁な心情も魅力である。

あとがきに書かれているように「日常生活のなかの清新な詩情を生きいきと掬いたい」という姿勢が歌集全体の底流にあり、一貫してその世界が構築されている。日常生活の中に思想があり、思想の中に日常を送っていることからこのように多彩な歌材がうまれているように思える。しかもそれは佐太郎の『純粋短歌』論に基づいている。佐太郎の言葉「肉体化した思想というものはこの直感(本来の詩は知性をも批評をも既に包摂していて、それを超えているもの)の中にある」を思い起こす。

佐太郎短歌に深く惹かれ、個性と厚みのある歌集を編まれて「写生ほどすばらしいものはない」と明言される中埜さんの更なるご活躍を期待したい。