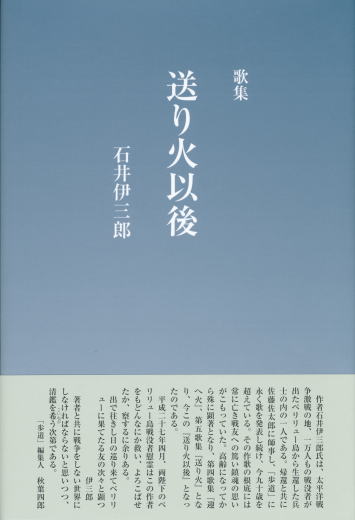

『送り火以後』一読 長田邦雄

『送り火以後』の作者石井伊三郎氏は、二十歳から三年間「一兵卒」として戦争を体験し、生き残り、戦後真摯に生きてきた心の表白が本集の底流にある。歌集の前半につぎのような作品をみることが出来る。

悲しみは己れ独りのものとして胡麻の花咲く

丘畑に立つ

健やかに老ゆるを願ひ昇りこし日をしをろが

む霜白き庭

今のわが心告げたき人の亡く庭の葉ぼたん藍

まして来つ

残る生いかに生きんか鉄塔のうへの白雲しば

し動かず

「健やかに老ゆる」「残る生いかに生きんか」と心に重い傷を負っている作者の自問自答である。「悲しみは己れ独りのもの」とみずから一人で背負う悲しみ。そして作者が「今のわが心告げたき人」はすでに亡い。悲しみはいよいよ深いといわざるをえない。眼前にある「胡麻の花」「霜白き庭」「庭の葉ばたん」「鉄塔のうへの白雲」は作者が今生きている証である。

平成二十七年四月八日・九日、パラオ・ペリリュー島に天皇皇后両陛下が慰霊の訪問をされた。この訪問を契機に作者は戦争体験を語り始める。「積極的に話さない」のは「侵略戦争の尖兵として第一線で行動した負い目」による。そしてなにより「戦争の恐ろしさは私の脳裏から何時になっても消えない」。そう語る作者の哀しみ。本集に色濃く沈んでいる戦争の重荷は哀しみの重荷である。

戦争を知らない人が多くなり、社会の中心で、政治の世界で日本を動かしている。作者は現在の政治状況に危うさを感じている。「一兵卒」として中国大陸からフィリピン、パラオ・ペリリュー島まで転戦して作戦に従事した作者には「机上の空論」のごとき今の政治に対して暗澹たる思いがある。

戦死者一万名を越える激戦を生きぬいてきた作者には、何ともおぼつかなく心細くみえる。だからといって、作者は声高に叫ぶことはない。イデオロギーを振り回すこともなく、もちろんアジテーションにはしることもない。作者は歌人なのだ。

兵として死ぬべき命ながらへて庭畑に摘むゑ

んどうの青

中秋の今宵の月は友あまた果てしペリリュー

の浜照らしゐん

戦死せし友の遺族に意を決し今はの様をつぶ

さに話す

転戦せし中国大陸フィリピンパラオ諸島と地

図にたどりぬ

歌集の後半の作品である。「兵として死ぬべき命」「友あまた果てしペリリューの浜」「今はの様をつぶさに話す」「地図にたどりぬ」等無慈悲な暴力に逝った数多くの友の霊を鎮め、みずからが生きていることに不条理を感じる。眼の前にある「ゑんどうの青」「仲秋の今宵の月」などにある作者の叫びはあまりにも深く切実である。

その作者を不幸が襲う。孫の死であり、妻の病気である。

咲き満つる庭の木蓮仰ぎつつ逝きて二年の孫

を哀しむ

もの言はぬまで衰へし妻の顔まのあたり顕つ

夜半に目覚めて

作者の哀しみはいかばかりか。作者の平穏を願ってやまない。