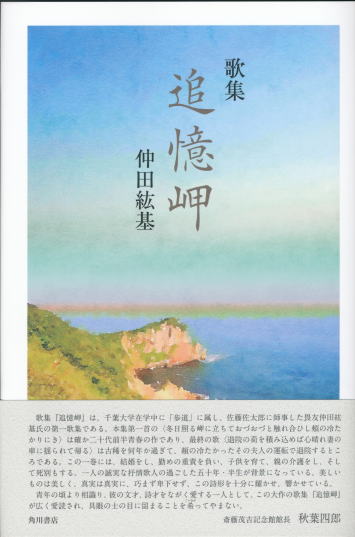

仲田紘基歌集『追憶岬』 八重嶋勲

仲田紘基氏の第一歌集『追憶岬』は、昭和三十八年歩道短歌会入会以来平成二十六年までの作品六百六十三首が収められている。

氏は、昭和十七年千葉県生まれ。昭和三十九年千葉大学卒業、中学校教師として奉職。千葉市教育委員会指導課長、千葉市教育センター所長を勤められ、千葉市立加曾利中学校長を最後に定年退職されたという。

歌歴は、昭和三十八年、大学生の頃に「歩道」入会、佐藤佐太郎先生に師事。平成二十四年「歩道賞」受賞。秋葉四郎氏の序歌に、共に教職であって、千葉市教委の同僚であり、秋葉氏を佐藤先生に紹介されたことが分かる。

酒飲みてゐたる時刻に教へ子の逝きしと聞け

ば罪負ふごとし (子らと別るる)

職退きてわれの気づけば手のひらにありし魚

の目跡形もなし (定年退職前後)

教職の歌である。一首目は、「宿題を済みしノートに整然と遺書の挟まりをりたるあはれ」他の歌から、教え子が自死という深刻な事態があって罪を感じた切実な歌。二首目は、定年退職によって日々の精神的緊張感から解かれた証を魚の目消失に見た歌である。

少年のわが日課にて夕庭に声を張り上げには

とり呼びき (記憶の中に)

鳥小屋に入りて手に取る卵より鶏の体温伝は

りてくる (小庭春秋)

鶏にまつわる少年期の回想。一首目は、放し飼いにしている鶏を呼び集め小屋に入れる作業。二首目は、産卵したばかりの卵を集めているところ。私も体験したことがあり、とても懐かしく実感の籠る歌である。

いつよりか雨降れるらし終バスに乗りくる入

ら雨の匂ひす (気づき)

群れなして飛び来る鳩が全体の意志のごとく

に方向を変ふ (気づき)

九階の部屋の窓そと忽然と人現れてガラスを

拭けり (気づき)

テーマ「気づき」の一連に見られるように、日常の矚目の中に、常に新しいものを見、詩を盛り込むという写生の姿勢が感じられ、表現も的確かつ鋭い感性の閃きがある。

国内外の旅行詠も多く、旅行ならではの発見の喜びを謳歌しており、枚挙に暇がない。

烏賊釣りの船の明かりが寄り合ひて海の華や

ぐかたはらを過ぐ (北の大地)

荒海を隔てし佐渡に大き日の沈みゆきたりた

めらふごとく (国内処々(東))

坑道の奥にて強き照明の当たれる所羊歯の茂

れる (国内処々(西))

紅葉の峰登り来て見はるかす長城は寂しき白

の連なり (アジア諸所)

はるかなる時を流れてこの湾に終る氷河の崩

落の音 (アラスカ賛歌)

氷河より崩れて時を失ひしごとく氷塊は海に

だよふ (アラスカ賛歌)

平成二十四年「歩道賞」受賞の「救急車」一連は、二度目の大病を患い、苦しみを克服し、癒えていく様子を描いた迫力のある作品群。妻との睦まじい様子も織り込まれている。

飲み込みしカプセルカメラの明滅にわが腸壁

は輝きをらん (救急車)

体内を幾人の血の巡りゐん病室の窓に月照る

今宵 (救急車)

点滴の管はづされし開放感ありて病院のをち

こち歩く (救急車)

健康を大切にされ、今後のいよいよの歌境の進展、ご活躍をお祈り申し上げる。