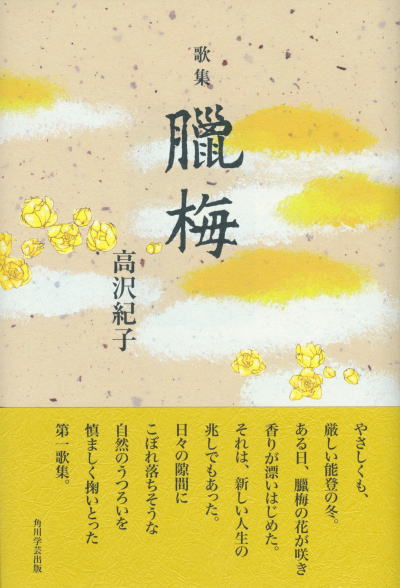

歌集『蠟梅』を読んで 本間百々代

歌集『蠟梅』は、石川県七尾市在住の高沢紀子さんの第一歌集である。平成六年より二十五年までの二十年間の作品五百十八首が収められている。

高沢さんは、金沢在住の市田渡氏に師事し、平成六年に歩道に入会された。

歌集は、雪花抄・風花抄・潮花抄の三章にて構成され、いずれも花が付いていて親しい感じがする。

歌集名は「わが家の庭にあって雪のなかでも健気に咲く蠟梅を記念してつけたものである」と後記に記されている。

積む雪に黄の色にじみ蠟梅の花咲き継ぎて大

寒に入る

ひもすがら凍る雪より蠟梅の匂漂ふこの夕ま

ぐれ

いさぎよく寒の日に映え蠟梅の凍れる花の静

かに匂ふ

蠟梅の花は、作者が作歌をめざす契機となった花であるが集中で蠟梅を詠っているのは掲出の三首と合わせて五首あり、五首とも厳しい環境に咲く花を捉えている。

おしなべて新緑勢ひ奥山に幾万の花朴の匂へ

る

ほのぐらき城跡の篁いちはやく黄釣舟草の花

咲きゐたり 七尾城跡

など素材となった花の種類は七十二種に及んでいる。

満載の牡蠣の積荷に艫沈め船音重くひびかひ

帰る

波しぶき低く砕けて冬凪の海に岩海苔のむら

さき揺るる

のそよぐ 世界農業遺産二首

御祖らの労苦しのばれ仰ぎ見る棚田の石積み

夕日に染まる

牡蠣、岩海苔など能登の豊かな資源を詠い、世界農業遺産の歌には郷土を誇りとする作者のこころが如実に表われている。

村分かつ闘争経緯おぼろにて原発二号機なん

なく建てり

日のくれの渚に距難感あはくして能登原発の

灯りかがやく

この二首は、致し方ない現実を伝えて哀調がある。

久びさの休暇に団樂も為さぬまま緊急手術に

戻りゆく子は

婚礼のちかき子の為一対の連獅子人形木目込

みゐたり

この秋も

鳥あまた来つ

はなびらの一片まとひ春の夜の往診了へて夫

の帰る

代々医業を営む家を支え、家族一人一人を見守る眼差しがあたたかい。そうした中で、

梅干のよき仕上りのうれしかり誰に告ぐなく

甕に収むる

豊かとは言ひ難けれど吾が培へる玉葱収む労

ひながら

梅干をつくり、玉葱を培う作者の姿も彷彿とさせる。

歌集『蠟梅』は、風土を豊かに詠い、日常身辺の光る断片を確かに捉え懇ろに詠った清らかな歌集である。