命を見つめる二つの歌集 仲田紘基

何十年も前のことだが、私が「歩道」に入会したばかりの頃、ある大先輩がつぶやくように言ったひと言が忘れられない。歌集がいろいろな方から送られてくる。もらうのだから文句は言えないが、なかには送られてかえって迷惑するような歌集もある、というのである。つまらない作品を、貴重な時間をさいてまで読まされるのは迷惑だ。その人はそう言いたかったのかもしれない。

それがよく知る人の歌集ならば、どんな中身だろうが、巧拙を越えて親しみの心で読むこともできる。しかし、次々に出版される歌集の中には「つまらない」と思わせられるものも確かにあるだろう。それはたいがい、感動とは無縁のところから無理やりひねり出されたような作品だ。強く心を揺さぶられ、思いを表現せずにいられない、歌に詠まずにいられないという境地から生まれたものなら必ずや読者の胸にも響くはずである。

このたび石井伊三郎さんの「送り火」と青木嘉子さんの「夢の跡」が、「歩道叢書」として相次いで刊行された。いずれも生きるということの厳しさに直面した作者の切実な声がこめられている。だれの心をもとらえて離さない、命を見つめる鎮魂の歌集である。

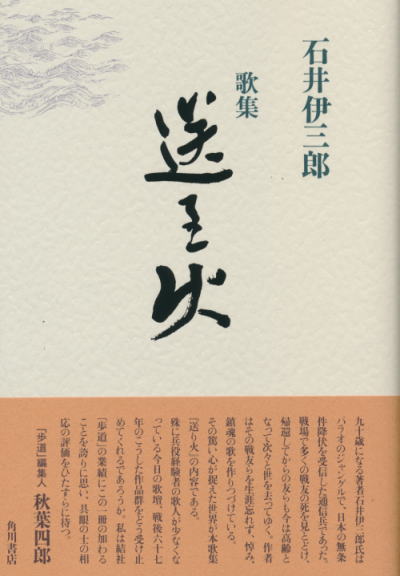

戦友を悼む石井伊三郎歌集『送り火』

平成二十年から二十四年までの五年間の作品をまとめた石井伊三郎さんの第五歌集。石井さんは、五年ほど前に『迎へ火』という歌集を上梓されている。

迎へ火の炎にたちし戦友の面若々し炎暑

の墓地に

海見ゆる丘に送り火焚きつぎてわれら声

なく戦友偲ぶ

一首目は前歌集「迎へ火」から、二首目はこの「送り火」から、それぞれ歌集名のもとになった作品。対となる歌集名でもわかるように、石井さんはご自身の兵役経験から、絶えず平和を願いながら戦友を悼む歌を詠み続けてきた。軍歴などは歌集巻末に載録された論考「子規に学ぶ」や「後記」に詳しい。生死のはざまから奇跡的に生還した作者は、今も「この思いを真の抒情詩として如何に表現するか」を模索し続けているという。

大陸に兵たりし日の蘇り黄砂にけぶる街

あゆみゆく

木枯しの収まりて来し夜の更けに共に還

りし戦友の逝く

南の島に死すべき命永らへて除夜の鐘打

つ力を込めて

こうした兵役にかかわる歌は歌集全体から見れば必ずしも多いわけではなく、例えば次のような日常詠の中に散りばめられている。

気負ふ日の稀となりつつ日々の過ぎ庭土

割りてチューリツプ萌ゆ

事もなく過ぎしひと日か庭畑に胡瓜の花

が点るごと咲く

父の齢はるかに越えて声高く鬼遣らひの

豆今宵撒きたり

昭和三十年に「歩道」に入会して長く精進を重ね、。佐太郎の純粋短歌の精神をみごとに結実させた一首一首には、復員後の作者の真摯な生き方がにじみ出ている。一見平穏そうな日々の生活。しかし、そのなにげない日常に影を落とす兵役の深い傷跡を、いまだに作者はぬぐい去ることができないのだ。

兵の日に痛めし脚の疼く夜半野分の風が

音たてて吹く

復員船の中にて逝きし戦友の面影哀し六

十余年経ぬ

「戦争の無い永遠の平和を願って」歌集名を付けたという。この一冊の歌集『送り火』から、何かを訴えずにいられなかった石井さんの思いが、静かにだが強い説得力をもって迫ってくる。戦友の死を悼む歌は、同時に石井さんが自らの生を見つめる歌でもある。

生と死の境に生きし兵の日を夢のごとく

に思ふをりふし

飢ゑて死にし友葬り来しコロールの島照ら

しゐん今宵の月は

ペリリューの島より友の還り来よ海見ゆ

る丘に迎へ火を焚く